Неделя правовых знаний «Я и права: территория Закона»

С 16 по 20 ноября в Ново-Кошкульской библиотеке прошла Неделя правовых знаний, приуроченная ко Всемирному дню ребёнка и Всероссийскому дню правовой помощи детям, который отмечается 20 ноября. Неделя была посвящена формированию правовой культуры у детей. Цель недели – показать и утвердить в сознании ребят мысль, что закон может быть другом. К этой дате библиотекарь, Добричева Наталья Владимирова оформила для читателей книжную полку «Я И МОИ ПРАВА», на информационном стенде был размещён плакат «Я ребёнок, я имею право», 20 ноября была проведена акция «Это надо знать», на сайте размещена правовая информация «Основные права и обязанности ребёнка в Российской Федерации»

День рождения Николая Носова

«Постепенно я понял,

что сочинять для детей –

наилучшая работа,

она требует очень много знаний,

и не только литературных…».

23 ноября 1908 года родился Николай Николаевич Носов.

Николай Николаевич Носов – советский детский писатель, драматург, киносценарист. С 1932 до 1951 года работал постановщиком и режиссёром мультипликационных, научных и учебных фильмов. Наиболее известен как автор произведений о Незнайке. Детские рассказы Н. Н. Носов начал в 1938 году, но профессионально заниматься литературой стал только после Великой Отечественной войны. Первый опубликованный рассказ назывался «Затейники» (1938). Он и сейчас остаётся любим детьми. Вслед за ним последовали рассказы «Живая шляпа», «Огурцы», «Чудесные брюки», «Мишкина каша», «Огородники», «Фантазёры», которые в основном печатались в журнале для детей «Мурзилка». Значительную популярность получили и повести Н. Н. Носова о подростках: «Весёлая семейка» (1949), «Дневник Коли Синицына» (1950), «Витя Малеев в школе и дома» (1951). За последнюю повесть в 1952 году автор получил Сталинскую премию третьей степени. Наибольшую известность писателю принесли сказочные произведения о Незнайке: «Винтик, Шпунтик и пылесос», «Приключения Незнайки и его друзей» (1953–1954), «Незнайка на Луне» (1964–1965). Эти произведения неоднократно экранизировались. Н. Н. Носов писал не только для детей. Его перу принадлежат автобиографические произведения «Повесть о моем друге Игоре» (1971–1972), «Тайна на дне колодца» (1977).

Основные права и обязанности ребёнка в Российской Федерации

Наш юный друг, знаешь ли ты, что Организация Объеденных наций во Всеобщей декларации прав человека провозгласила, что дети имеют право на особую защиту, заботу и помощь, и что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения» (Нью-Йорк, 20 ноября 1989г.) ? Не знаешь? Тогда эта страничка как раз для тебя.Для начала напомним, что ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. (Всеобщая декларация прав человека. Статья 25).

Основные права ребенка:

Право на жизнь;

Право на имя и гражданство;

Право на семью;

Право на бесплатную медицинскую помощь;

Право на защиту от насилия и жестокости;

Право на свободу совести и религиозных убеждений;

Право на труд;

Право на отдых и досуг;

Право на защиту жизни и здоровья;

Право на образование;

Право на жилище;

Право на свободу слова;

Право на получение информации;

Право пользоваться достижениями культуры;

Право участвовать в научно-техническом, художественном творчестве.

С рождения.

Родившись, ребенок приобретает право на гражданство, обладает правоспособностью по гражданскому праву, имеет право на имя, отчество, фамилию; имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, получать от них защиту своих прав и законных интересов.

В 6 лет. Шестилетний гражданин вправе:

посещать школу (6 лет 6 месяцев);

самостоятельно заключать мелкие бытовые сделки (например, покупать в

магазине продукты).

В 10 лет. Десятилетний гражданин:

дает согласие на изменение своего имени и (или) фамилии;

дает согласие на свое усыновление или передачу в приемную семью, либо восстановление родительских прав своих родителей;

выражает свое мнение о том, с кем из его родителей, после расторжения

брака, он хотел бы проживать;

вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или

административного разбирательства.

В 14 лет. Четырнадцатилетний гражданин:

дает письменное согласие для выхода из гражданства РФ вместе с родителями;

может выбирать место жительства (с согласия родителей);

вправе с согласия родителей вступать в любые сделки;

вправе самостоятельно распоряжаться своим доходом, зарплатой, стипендией;

вправе осуществлять свои авторские права, как результат своей интеллектуальной деятельности;

имеет право вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;

имеет право на получение паспорта;

допускается поступление на работу с согласия родителей (на легкий труд не более 2,5 часов в день);

имеет право требовать отмены усыновления;

может обучаться вождению мотоцикла;

имеет право управлять велосипедом при движении по дорогам.

В 15 лет имеет право поступить на работу

(24 часовая рабочая неделя).

В 16 лет. Шестнадцатилетний гражданин имеет право:

вступать в брак при наличии уважительных причин;

управлять мопедом при езде по дорогам;

обучаться вождению автомобиля на дорогах в присутствии инструктора;

заключать трудовой договор (контракт) (35 часов рабочая неделя).

В 17 лет гражданин

подлежит первоначальной постановке на воинский учет (выдается приписное свидетельство).

В 18 лет наступает полная дееспособность гражданина.

Приобретает любые права и налагает на себя любые обязанности.

При этом ребенок может приобрести полную дееспособность и ранее:

в случае заключения брака до достижения 18 лет;

в случае эмансипации (т.е. признания полностью дееспособными по

решению органа опеки и попечительства или по решению суда в связи с

наличием самостоятельного заработка по трудовому договору

(контракту) либо в результате осуществления предпринимательской

У ребенка, как и у всякого гражданина, есть ещё и обязанности:

не нарушать права и интересы других людей;

с 14 лет нести имущественную ответственность;

с 14 лет нести уголовную ответственность

в случае совершения следующих преступлений:

убийство; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; похищение человека, изнасилование; насильственные действия сексуального характера; кража; грабеж; разбой; вымогательство; неправомерное завладение автомобилем либо иным транспортным средством без цели хищения; умышленно уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах; террористический акт; захват заложника; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; хулиганство при отягчающих обстоятельствах; вандализм; хищение либо вымогательство оружия; боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств; хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ;

с 16 лет нести уголовную ответственность за все остальные преступления и административную ответственность.

Права ребенка в России регулируются такими законодательными документами, как:

Конституция РФ; Семейный кодекс РФ;

Законодательство РФ об охране здоровья граждан;

Закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ;

Федеральный закон «Об образовании»;

Закон о дополнительных гарантиях защиты детей-сирот и детей, оставшихся без родителей;

Закон о социальной защите инвалидов в РФ.

Федеральный закон об опеке и попечительстве

Неделя правовых знаний «Я и права: территория Закона»

С 16 по 20 ноября

в библиотеках БУК «Тюкалинская ЦБС» проходит

Неделя правовых знаний «Я и права: территория Закона»

Неделя проходит в рамках Всемирного дня прав ребенка, ежегодно отмечаемого 20 ноября по Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Праздник направлен на улучшение благополучия детей, укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира.

В рамках Недели в Ново-Кошкульской библиотеке вниманию читателей будут представлена книжная выставка «По букве закона», пройдёт акция «Это надо знать», на сайте будет размещена правовая информация.

Ждём Вас в библиотеке!

«Культурный марафон – 2020»

С 1 октября 2020 года стартовала вторая Всероссийская культурно-образовательная акция «Культурный марафон»

Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ и Министерство культуры РФ при содействии интернет-компании «Яндекс».

«Культурный марафон — 2020» посвящён культурам народов нашей страны и пройдёт по 4 направлениям: музыка, танец, текст и орнамент, а главным акцентом является культура народов России.

Культурный марафон – это не просто тест с вопросами и ответами, это маленькие истории и загадки о культурах народов, населяющих нашу страну.

Это совместная инициатива проходит в рамках проекта «Культура для школьников». Принять участие в проекте «Культурный марафон» и узнать больше о народах России могут школьники, студенты, учителя, родители и все желающие.

Участвуйте в «Культурном марафоне»: пройдите необычный образовательный тест и выиграйте одну из 1000 Яндекс.Станций Мини с Алисой внутри. Только представьте: увлекательные истории, призы — и никаких оценок!

Марафон закончится 1 декабря, успейте поучаствовать в розыгрыше призов!

Хотите узнать больше?

Регистрируйтесь на сайте проекта https://education.yandex.ru/culture/ и становитесь участником акции.

16 ноября — Международный день толерантности (терпимости)

В России — проживает множество различных национальностей, поэтому праздники, посвященные созданию атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами, особенно ценны для нашего общества. День толерантности — праздник не исконно русский. Он был учрежден международной организацией ЮНЕСКО в 1995 году, а через два года Генеральная ассамблея ООН предложила отмечать его во всём мире. Россия присоединилась к межнациональной инициативе в 2005 году. С тех пор Международный день толерантности отмечают и в нашей стране каждый год. Эта дата одна для всех стран мира, присоединившихся к резолюции Генассамблеи ООН. Праздничный день отмечается 16 ноября. И именно в этот день о толерантности и дружбе говорят в школах, на общественно-массовых мероприятиях, и многих других местах. Дата выбрана не просто так. 16 ноября 1995 года был принят главный документ, призванный заложить основы всеобщему взаимопониманию и уважению. «Декларация принципов терпимости» назвала толерантность единственно возможным шагом к достижению мира и согласия.

К участию в этно-квизе приглашаются все желающие

Минспорт Омской области в рамках Молодежного фестиваля межнациональных культур и спорта проводит этно-квиз по вопросам межнациональных межкультурных отношений. Мероприятие проводится в период с 10 ноября по 10 декабря 2020 года. Его цель: создание условий для развития интеллектуально-творческого потенциала населения Омской области, правового просвещения, патриотического воспитания молодежи, популяризации национального колорита Омской области. В ходе мероприятия участники отвечают на поставленные вопросы в условиях ограниченного времени в формате онлайн, которые состоят из нескольких блоков: история России; культура народов России; правовое обеспечение; стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Принять участие в мероприятии может любой желающий по следующей ссылке: https://onlinetestpad.com/t/ethno-quiz-OmskRegion.

С Днём рождения, Анна Владимировна!

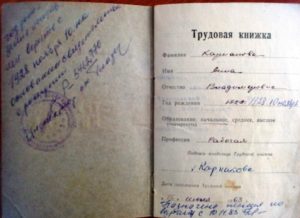

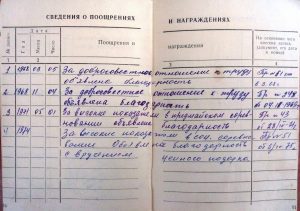

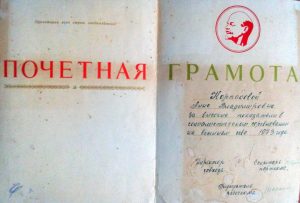

Живёт в нашем селе замечательный человек, Анна Владимировна Карпакова. Родилась Анна Владимировна в далёкие довоенные годы в Калининской области (Тверская губерния), в многодетной семье. В 1940 году вместе с родителями переехала в Сибирь в д. Чернецовка, Большеуковского района. В 1941 году, в самом начале войны, отца забрали на фронт и они уже через месяц получили похоронку. Все трудности легли на хрупкие плечи матери и старших сестёр, которые работали с раннего утра и до ночи. Весной на своих быках и коровах пахали и боронили землю. Сеяли пшеницу вручную, разбрасывая зёрна. Летом вручную косили сено, гребли, скирдовали. Приходило время убирать урожай. Серпами жали пшеницу, собирали в снопы, скирдовали и возили на ток, где её обмолачивали и отправляли зерно государству. Кроме пшеницы сеяли лён, затем убирали, сушили, мяли и плели верёвки, узды, вязали обувь (чуньки), ткали холсты, шили рубахи и юбки. Хоть было и трудно, голодно, но жили все дружно, весело. Ходили зимними вечерами в клуб, пели песни, плясали под гармошку, «крутили» кино. После переезда семьи в Новый Кошкуль, Анна вышла замуж, родила двух сыновей. Здесь так же добросовестно трудилась, о чем свидетельствуют многочисленные награды и трудовая книжка (стаж работы около 50 лет). Анна Владимировна пользуется заслуженным уважением и никогда не остаётся без внимания. Раньше её часто приглашали на праздники в Дом культуры, она являлась активисткой клуба «Мудрость». Ребята из клуба «Я-гражданин», волонтёры, ветеранская организация, участники художественной самодеятельности, сельская библиотека, были частыми гостями у Анны Владимировны. В настоящее время Анна Владимировна живёт у сына Виктора и снохи Татьяны.

Сегодня, 10 ноября 2020 года Анне Владимировне исполняется 92 года. В этом году нет возможности поздравить Вас лично. Примите поздравление через интернет. С Днём рождения, Анна Владимировна! От всего сердца желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни и всех, земных благ!

120 лет со дня рождения Маргарет Митчелл

«Я старалась описать далеко не восхитительную женщину, о которой можно сказать мало хорошего,и я старалась выдержать ее характер. Я нахожу нелепым и смешным, что мисс О’Хара стала чем-то вроде национальной героини…»

8 ноября 1900 года родилась американская писательница, автор романа-бестселлера «Унесенные ветром» Маргарет Манерлин Митчелл. Легенда гласит, что создание романа, принесшего писательнице всемирную славу, началось в 1926 году с того, что Маргарет Митчелл написала главную фразу последней главы: «Она не сумела понять ни одного из двух мужчин, которых любила, и вот теперь потеряла обоих». Работа над романом продолжалась десять лет. Эпизоды писались случайно, затем собирались воедино. Выпуск книги состоялся в июне 1936 года, сопровождаясь огромной рекламной поддержкой, в которой активную роль играла сама Митчелл. Говорят, что в образе Скарлетт отражены многие черты характера и внешности самой Маргарет Митчелл, а образ Ретта Батлера, возможно, создан с первого мужа Маргарет. Роман получил Пулитцеровскую премию (1937), выдержав более 70 изданий в США, и был переведён на 37 языков мира. Экранизированный в 1939 режиссёром Виктором Флемингом фильм «Унесённые ветром» получил восемь премий «Оскар». Несмотря на многочисленные просьбы поклонников, Маргарет Митчелл не написала больше ни одной книги.